理数探究科1年生

夏期実習「地球の海と生態系」を実施しました!!

|

|

令和5年7月24日・25日

|

夏期実習「地球の海と生態系」の調査・分析を行いました。

理数探究科1年生では、15年以上、毎年夏に海と森に分かれて実習を行っています。森班ではヒノキの調査・河川の水質調査・河川での魚の採集など、海班では海での底生動物の採集・海の水質調査などを行い、森林・河川・海・人間活動などの相互関係について考察し、発表を行っています。

1日目

~海班~

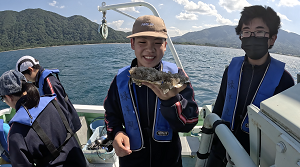

船に乗り、身近な海である西舞鶴湾や神崎沖で水質調査や海の底の生物採集を行いました。ヒトデやカニ、ヒラメなどよく知る生き物が採集できました!!

|

海水の透明度の測定

|

桁網を用いた底生動物の採集

|

見たこともない生き物に遭遇

|

~森班~

バスに乗り現地に向かい、綾部の森や舞鶴の川でヒノキの調査や川の水質調査、川魚の採集を行いました。カワムツやドジョウなど5㎝ほどの大きさの川魚を採集できました。また、昼休憩では幸せを運ぶ鳥とも言われている「コウノトリ」を3羽も見ることもできました。

|

水質の調査を記録

|

川で魚の採集

|

森の土壌の様子を観察

|

2日目

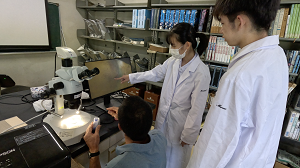

海班・森班ともに京都大学 舞鶴水産実験所にて1日目で得られた水や採集した生物の分析を行いました。

~海班~

1日目で採集した生物の種を同定・数の測定などを行いました。今年は「クモヒトデ」というヒトデの仲間が豊富で、1000匹以上も採集できたようです。

|

採集した生物の分類

|

顕微鏡の画像から考察

|

講師の先生のアドバイスを受けています

|

~森班~

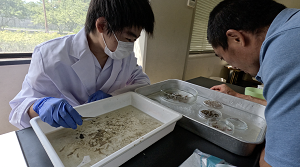

採集した川魚を解剖し、胃の内容物を観察・分析しました。川魚の種類によって餌がまったく異なるようでした。水の分析では、ろ過などの基本的な作業から始まり、その後大きな機械を使ってより詳しく水質について分析を行いました。

|

採取した水をろ過

|

魚を解剖して餌を調査

|

採集した魚を図鑑で特定

|

2日間で得られたデータをもとに「底生動物の経年変化」や「水質と人間活動の関係」などテーマを自分たちで設定し、10月の発表に臨みます。

|

<Q&A> |

Q,実習を通して身についた考え方は?

A,以前に行ってきた実験は、すでに分かっていることを再現するだけのことだったから、大まかな値が求められればよかった。今回の実習では、分かっていないデータをとることが目的だったので、計測の手順・方法をはっきりと定めずれが発生しないよう注意をしたので、細かなところに注意を払う必要があるのだと、認識を改めることができました。

|

<実習を通しての感想> |

・こんなに間近で海の魚を見たのは初めてでわくわくしっぱなしでした。知らない生物ばかりだったので考えさせられ、新たに知識が増えました。とても貴重な経験をさせていただいてとても楽しい時間でした。

・結果だけを見て例年通りに考えていることはせず、気象条件や誤差など様々なことを考慮し、コツコツ作業を進めていく必要があると学びました。研究所の方々の助けを得て調査や種の同定を行うことができて、とてもありがたかったです。本当にありがとうございました。

|